LES

VACANCES AH QUEL BONHEUR !

Mais aussi que de soucis

! Quelques conseils :

DE

TOUTES LES FAÇONS :

CONSULTER

UN MÉDECIN EN CAS DE TROUBLES.

Vaccinations : Depuis quelques années, seule la vaccination

anti-amarile (fièvre jaune) reste obligatoire pour entrer dans certains

pays.

| transmission digestive : aliments,

eau, objets portés à la bouche (cuillère, fourchette..), contact étroit

avec un sujet infecté... |

Fatigue, fièvre, nausées, vomissements;

jaunisse avec urines foncées et selles décolorées. Maladie rarement

grave |

VACCIN : (adultes et enfants) 1 dose,

rappel à 1 an, puis rappel tous les 10 ans. |

|

|

Hépatite B =====>

|

ATTENTION : |

L'innocuité totale de ce vaccin n'est pas prouvée.

|

| transmission sanguine ou sexuelle : aiguilles

souillées, rapports sexuels non protégés avec un sujet infecté... |

Fatigue, fièvre, nausées, vomissements; jaunisse avec

urines foncées et selles décolorées. Maladie qui peut devenir très

grave et parfois rapidement mortelle (hépatite fulminante) |

VACCIN : (adultes et enfants) 1 dose, 2ème dose à 1 mois ; rappel à 6 mois, puis rappel tous

les 10 ans. |

|

| transmission sanguine : plaie ou piqûre par objet

souillé, avec de la terre humide ou des excréments d'animaux (chevaux

surtout) |

Fatigue, fièvre, raideurs musculaires avec difficulté

pour ouvrir la bouche et gêne respiratoire. Maladie très

grave et rapidement mortelle en l'absence de réanimation. |

VACCIN : (adultes et enfants) 3 doses espacées d'un

mois, rappel à 1 an puis rappel tous les 10 ans. |

Monde Rural et Forestier

|

| Maladie liée à un virus devenue rare depuis la généralisation

de la vaccination |

Fatigue, fièvre, paralysie musculaire. Risques d'atteinte

respiratoire et de séquelles musculaires. |

VACCIN : injectable ou oral ; 3 doses espacées

d'un mois puis rappel à 1 an et tous les 10 ans. |

Épidémies rares, saisonnières (été, automne).

|

Maladie transmise par le Moustique AEDES

AEGYPTI :

Incubation 1 à 6 jours. Souvent bénigne, parfois mortelle. Zone inter-tropicale,

l'Asie est épargnée. |

Tableau grippal en deux phases séparées par une remission

de 24/48h :

* rougeur et fièvre

* jaunisse par atteinte hépatique et rénale |

VACCIN : (adultes et enfants de plus d'un an) valable

10 ans. Dans quelques centres (Institut Pasteur, Aéroports..) |

|

| Maladie : Souvent bénigne, parfois mortelle.

Transmission par voie alimentaire (eau, aliments souillés). Agent

pathogène : Vibrion cholérique. |

Diarrhées abondantes, pas de fièvre, douleurs abdominales,

risques de déshydratation. |

VACCIN : (adultes et enfants)

en cas d'épidémie Mais La vaccination contre le choléra

n'est plus disponible en France, compte tenu de sa faible efficacité. |

|

| Maladie grave, parfois mortelle. Transmission

par voie alimentaire (eau, aliments souillés). Agent pathogène : Bacille

: Salmonelle. |

FIEVRE élevée, souvent diarrhées abondantes, déshydratation,

lésions intestinales |

VACCIN : (adultes et enfants) à proposer en cas de séjour

en zone d'endémie ou en cas d'épidémie |

Répandue dans les région chaudes, voire tempérées |

| Maladie : angine + rhinite avec fièvre discrète

pouvant évoluer vers des complications respiratoires, hémorragiques

ou cardiaques |

VACCIN : (adultes et enfants) à proposer en cas de séjour

en zone d'épidémie |

Maladie devenue rare mais une réapparition récente de

petites épidémie (Asie) incite à la prudence |

| Maladie : céphalées, vomissements, raideur de

nuque due au méningocoque (à différencier des méningites virales

et des autres causes = tuberculose, leptospirose...) |

VACCIN : (adultes et enfants) à proposer en cas de séjour

en zone d'épidémie |

Répandue dans le Monde, épidémique. |

3 autres vaccinations sont possibles ; elles ne sont proposées

que dans des cas particuliers:

La rage, vaccination réservée aux professions exposées.

L'encéphalite japonaise B, maladie transmise par un moustique (Culex)

La méningo-encéphalite à tiques

Retour index

Autres maladies :

| La forme classique se traduit par des diarrhées (glaires

+ sang) et de la fièvre, la maladie peut atteindre le foie (abcès

du foie) et le poumons (crachats marrons) ; elle se rencontre dans

les pays chauds, mais peut exister aussi dans les zones tempérées. |

Maladie transmise par le Moustique AEDES :

Incubation 2 à 7 jours. Souvent bénigne, parfois mortelle. |

Fièvre, douleurs musculaires et articulaires, céphalées,

éruptions cutanées, inflammation ganglionnaire, risques hémorragiques

et d'encéphalite. |

Pas de prévention médicamenteuse. Protection contre

les piqûres de Moustiques (répulsifs). |

|

| La

diarrhée du voyageur (Tourista) est un problème majeur des touristes

et des résidents en pays tropical. Elle est plus gênante que

grave son traitement repose sur les antidiarrhéiques, la réhydratation

et les antibiotiques intestinaux. La maladie est due à différents

germes (Escherichia) parfois virale ou parasitaire. La

contamination s’effectue par l’ingestion d’aliments contaminés :

fruits, crudités, poissons et fruits de mer, eau de boisson. Les mains

sales et les mouches sont des vecteurs importants |

Se rencontre dans Toute l'Afrique, Toute l'Amérique

du Sud, L'Amérique Centrale , Le pourtour méditerranéen et l'Asie |

Retour index

| Leishmanioses -

2 types : viscéral et cutané |

| Leishmaniose viscérale : maladie mortelle,

rencontrée en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, parfois en Afrique

du nord et en Afrique centrale. Transmise à l'homme par piqûre d'insecte.

Fièvre, ganglions, grosse rate, gros foie et anémie, hémorragies et

surinfections. |

Leishmaniose cutanée : 2 formes :

* Le bouton d'orient (Bassin méditerranéen, Moyen Orient,

Inde, Asie Centrale) : bouton rouge sombre à évolution vers une cicatrisation

et la guérison.

* Leishmaniose forestière (Forêts d'Amérique Latine) : ulcérations

cutanées évoluant vers des mutilations du visage : pronostic sévère

si non traité. |

Retour index

Préventions

Prévention contre les MST et le Sida

Les modes de contamination sont maintenant bien connus : ils sont par

la voie sanguine (transfusion sanguine, seringues et aiguilles souillées,

rapports sexuels non protégés).

Il convient donc de prendre, le cas échéant, des précautions avant le

départ en adhérant à un organisme de rapatriement sanitaire, en achetant

des préservatifs de qualité si vous devez en avoir besoin (éviter les

produits achetés dans des pays où la qualité n'est pas toujours fiable)

et sur place en se protégeant avec des mesures de bon sens. Se faire rapatrier

rapidement en cas d'accident en faisant appel à l'organisation d'assistance.

Retour index

Prévention contre le Paludisme

Le paludisme :

Le paludisme se traduit essentiellement par une fièvre et peut simuler

un état "grippal".

C'est une maladie parasitaire provoquée par

des parasites (protozoaires du genre Plasmodium). Cette affection

atteint ou menace plus de 54% de la population du globe et provoque 2

millions de morts par an. Elle est caractérisée par des accès de fièvre

avec différents signes d'accompagnement et par le risque de complications

parfois mortelles. Le traitement est compliqué par l'apparition de résistances

aux médicaments les plus employés.

Le paludisme est dû à 4 espèces différentes (Plasmodium falciparum,

P. malariae, P. ovale, P. vivax) mais seul P. falciparum est

responsable des formes encéphaliques potentiellement mortelles. Classiquement

P. falciparum provoque la fièvre tierce maligne, P. ovale

et P. vivax provoquent la fièvre tierce bénigne, enfin P. malariae

provoque la fièvre quarte.

Seule la femelle de l'anophèle ( le moustique en cause ) transmet

la maladie, elle ne pique que le soir et la nuit.

Au cours de la piqûre, un moustique injecte les parasites qui gagnent

rapidement le foie. Après une phase de multiplication, les parasites sont

libérés dans la circulation sanguine et pénètrent dans les hématies (globules

rouges). La succession de cycles de libération provoque les accès fébriles.

P. falciparum est répandu à l'ensemble de la zone intertropicale,

P. vivax possède lui aussi une large répartition mais il est absent

en Afrique Noire. P. malariae présente une répartition plus clairsemée

grossièrement superposable à celle de P. falciparum. Enfin, P.

ovale est essentiellement retrouvé en Afrique Noire.

Près de 92 % des cas (environ 5500 cas par an en France) surviennent

dans les 2 mois après le retour, mais parfois plus de 1 an après le retour.

On estime à 40 le nombre de décès directement liés au paludisme en France

chaque année.

La quinine reste le traitement de choix de l'accès palustre compliqué

par sa rapidité d'action et la rareté des résistances. Le relais

est pris dès que la voie orale est possible, soit après 2 à 4 jours. La

chloroquine (NIVAQUINE) est parmi les plus maniables. Elle garde actuellement

tout son intérêt dans des zones géographiques de sensibilité. La méfloquine

(LARIAM) a une bonne efficacité les espèces plasmodiales, en particulier

sur P. falciparum chloroquino-résistant. L'halofantrine (HALFAN)

a la même efficacité sur les souches multi-résistantes, mais sa tolérance

est meilleure.

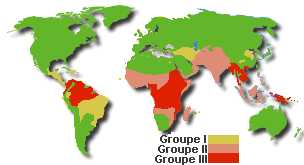

l'OMS classe 3 zones de

pays impaludés. Ces groupes ou zones sont déterminés par les résistances

au traitement du paludisme.

Zone I : Moyen-Orient, Amérique centrale, Chine (Nord-Est), Egypte

; Zone II : Afghanistan, Iran, Inde, Pakistan, Iles de la Sonde, Philippines,

Bolivie, Equateur, Pérou, Afrique de Ouest ; Zone III : Afrique inter-trop.,

Asie (Sud-Est), Papouasie N. Guinée, Chine (Sud), Bassin Amazonien,

Guyane. |

|

-

le paludisme est transmis par la piqûre de moustique (anophèles)

et la prévention du paludisme passe donc par la lutte contre

les piqûres de moustique. De plus, cette prévention évite

la transmission d'autres maladies, transmises par piqûres, comme :

la dengue (par des ædes), l'encéphalite japonaise , ...

Les répulsifs de référence contiennent du DEET. Il faut les

appliquer toutes les quatre à six heures, selon l'humidité ou/et la

sudation . Ils conviennent pour les adultes et les enfants de plus

de 10 ans, et sont contre-indiqués chez la femme enceinte.

Pour un enfant de moins de 10 ans et plus de 30 mois il est possible

d'utiliser des répulsifs à base d'EHD (Ethylhexanediol) concentré

à 30% ou de 35/35 concentré à 20-30%.

Il est aussi conseillé d'imprégner les vêtements par des dérivés de

la pyréthrine (par ex: Perméthrine), qui résistent jusqu'à

2 à 6 mois et/ou 6-8 lavages. Enfin il faut dormir sous

une moustiquaire "imprégnée" par des dérivés de la pyréthrine, si

vous n'êtes pas dans un hôtel climatisé (attention aux coupures d'électricité).

D'autres petits moyens sont efficaces : diffuseur électrique

d'insecticide (coupures du courant ?), papier tue-mouche

...

-

en cas de séjour dans un pays du groupe I

: le traitement préventif fait appel à la chloroquine (ex: Nivaquine®

en France). (traitement quotidien débuté la veille du jour d'exposition

au risque et poursuivi pendant 4 semaines après le retour)

-

en cas de séjour dans un pays du groupe II

et du groupe III : la prévention repose sur

l'association de chloroquine (ex: Nivaquine®) et proguanil

(ex: Paludrine®), se présentant aussi sous une forme associant

les deux produits: Savarine® pour les adultes. (traitement

journalier commencé 1 à 3 jours avant l'exposition au risque de paludisme,

et poursuivi pendant 4 semaines après le retour) ; pour un pays

du groupe III : la méfloquine (ex: Lariam®) est

préconisée et ne peut être utilisée que pour des séjours de 3 mois

maximum. C'est un produit qui n'est pas toujours bien supporté (troubles

neurologiques) et il est déconseillé chez l'enfant de moins de 15

kilos et la femme enceinte. (traitement hebdomadaire à débuter 7 jours

avant le séjour en zone impaludée, et prolongé pendant 3 semaines

après l'éviction du risque)

Retour index

Alimentation et boissons

De nombreuses maladies sévissent à cause d'une mauvaise hygiène (absence

de lavage répété des mains, méthodes de conservation des aliments douteuse...).

Préférez des eaux minérales ou purifiées par vous. (même pour le Brossage des dents)

Il faut exiger des bouteilles capsulées hermétiquement et DÉCAPSULÉES

DEVANT VOUS.

Il faut couvrir les plats (mouches), ne mangez pas de légumes crus et

pelez vos fruits, évitez les poissons crus et fruits de mer si vous doutez

de l'hygiène locale et de la fraîcheur. ÉVITEZ les GLACES et les GLAÇONS.

Retour index

Le climat

LE SOLEIL : insolation, coup de chaleur sont fréquemment rencontrés

dans les premiers jours : se protéger par des vêtements couvrants (bras,

thorax) , des lunettes et un chapeau. Boire régulièrement et utiliser

des crèmes solaires efficaces.

LE FROID : gelures, hypothermie (température du corps à 35°) apparaissent

très vite en haute montagne, même en été. Il faut toujours prévoir des

vêtements adaptés (couverture de survie), privilégier une alimentation

riche (glucides et lipides), des boissons, et ne pas rester immobile si

possible

L'ALTITUDE : le mal des montagnes (à partir de 3500 m d'altitude) : maux

de tête, nausées, vertiges, perte d'appétit. Pour éviter ces troubles,

il faut progresser par palier de montée : 400 m par jour. Ce problème

peut être grave et nécessiter un caisson de compression.

Retour index

les piqûres et morsures d'animaux

Pour se protéger des piqûres et morsures portez des vêtements adaptés

: chaussures fermées et montantes, couvrir les avant-bras et les jambes.

Utilisez des répulsifs. Martelez le sol ou frapper le sol avec un bâton

dans des hautes herbes.

Dormir sous une moustiquaire imprégnée et SECOUER

VOS VÊTEMENTS et vos CHAUSSURES LE MATIN.

|

Tableau récapitulatif des principaux éléments

du diagnostic des fièvres tropicales:

|

| fièvre isolée |

Paludisme |

| fièvre + suppuration |

Amibiase tissulaire, Leishmanioses cutanées |

| fièvre + diarrhée |

Salmonellose, Shigellose, Hépatite Virale, Paludisme |

| fièvre + splénomégalie (grosse rate) |

Paludisme, Borréliose, Batronellose, Leishmaniose, Salmonellose,

Septicémie |

| fièvre + adénopathies (ganglions) |

Trypanosomiase, Maladie de Chagas, Filariose, Peste,

Toxoplasmose |

| fièvre + éruption cutanées |

Dengue, Rickettsiose, Lèpre, Trypanosomiase |

| fièvre + ictère (jaunisse) |

Fièvre jaune, Hépatite virale |

| fièvre + troubles neurologiques |

Méningite, Trypanosomiase, Paludisme, Dengue |

| fièvre + pneumopathie |

Fièvre Q, Légionellose, Amibiase |

| fièvre + éosinophilie sanguine |

Bilharziose, Distomatose, Larva-migrans,

Trichinellose, Hydatidose, Filariose |

LA TROUSSE MÉDICALE :

- sparadrap,

coton, bandages, pansements, compresses stériles, épingles de sûreté,

petits ciseaux, pince à échardes

- savon

de Marseille, antiseptique, désinfectant à usage externe

- désinfectant de l'eau (par ex: eau de Javel 12° - 3 gouttes

par litre -, comprimés, gourde PentaPure Sport®, paille,

gobelet ... -), pour conserver l'eau (sel d'argent, par ex: Micropur®)-

Se renseigner dans les Magasins spécialisés -

- antidiarrhéique

, antibiotique intestinal

, papier toilette (souvent rare dans le tiers-monde)

- antispasmodiques

- antiémétique

(vomissements) - patch ou comprimé

- antihistaminique

(allergie)

- pommade

antiprurigineuse (grattage)

- crème

solaire, stick de protection des lèvres, lunettes de soleil, pommade

contre les brûlures

- produit

de rinçage des yeux, larmes artificielles, collyre, lunettes correctrices

si port de lentilles

- crème

répulsive contre les moustiques, insectifuge (serpentins incandescents,

diffuseurs insecticides)

- antalgique,

antipyrétique (paracétamol ) , pommade anti-inflammatoire

- antibiotiques

(connaître la tolérance : allergie )

- contraceptifs

oraux, préservatifs, protections périodiques

éventuellement selon les régions et les besoins

: à rajouter à la liste précédente

- bandes

de contention, compresses stériles, tulle gras et bétadiné, mèches

- matériel

de suture, agrafes, bistouri, ciseaux droits, 2 pinces de Kocher, un

champ stérile

- couverture

de survie

- médicaments

cardiologiques : trinitrine, diurétique puissant (OAP)

- médicaments

digestifs : anti-acide

- médicament

anti-infectieux

- médicaments

à visée pneumologique :

salbutamol en aérosol (ex: Ventoline® )

médicaments

divers : corticoïdes , adrénaline, atropine, lidocaïne 1% (gel et injectable)

, diazépam (injectable et rectale) (ex: Valium®), soluté de réhydratation

, eau pour préparation, glucose 30%, un soluté de remplissage.

Retour index

|